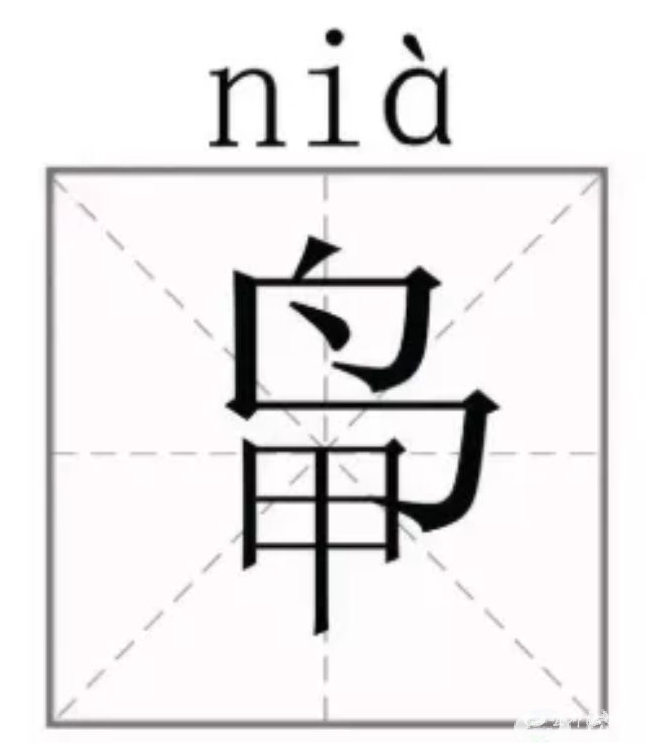

近日,,云南麗江傈僳族一支氏族因姓氏太罕見(jiàn)全村集體改姓“鴨”的新聞沖上熱搜,,一石激起千層浪,。該家族以鳥為圖騰,,姓氏讀音“nia(四聲)”,,上面一個(gè)“鳥”字,,下面一個(gè)“甲”字,,但由于該字并未收錄于公共信息系統(tǒng)無(wú)法在電腦上打出,,村民們?yōu)榻鉀Q生活出行等各方面不便,,全村集體改姓為“鴨”。深挖細(xì)究這件看似滑稽的事,,本質(zhì)折射出的是信息化時(shí)代生僻字的生存困境,,也讓社會(huì)公眾重新審視數(shù)字時(shí)代給傳統(tǒng)漢字文化帶來(lái)的沖擊,。筆者認(rèn)為生僻姓氏何去何從既關(guān)乎國(guó)人割舍不掉的宗族情懷,也關(guān)乎漢字文脈的傳承與賡續(xù),,豈能貪圖簡(jiǎn)便,、一改了之?

“姓者,,統(tǒng)其祖考之所自出”,,可以說(shuō),姓氏是家族血緣的標(biāo)志,,更是陪伴我們一生的價(jià)值符號(hào),。中國(guó)人自古以來(lái)就有強(qiáng)烈的宗族意識(shí),而姓氏就是最顯著的標(biāo)識(shí),。事實(shí)上,,云南傈僳族的該姓氏已經(jīng)使用了幾百年,源自族群的圖騰,,底蘊(yùn)深厚,、歷史悠久。但多年來(lái)由于生僻字的原因,,不得不集體改姓為“鴨”,,孩子也多數(shù)隨母姓,就這樣,,“nia”姓原先的涵義漸漸不為人知,,新生一代再難以追根溯源,導(dǎo)致家族感薄弱,。即使是生僻姓氏,,亦是每個(gè)家族的情結(jié)所系,根脈所在,,不可因?yàn)樾畔⒒谋憬菥鸵圆糠秩说淖谧迩閼褳榇鷥r(jià),,更不可大筆一揮,、一改了之,,抹殺生僻姓氏的存在。

萬(wàn)物有所生,,而獨(dú)知守其根,,這個(gè)“根”就是歷史和文明。中華文明源遠(yuǎn)流長(zhǎng),,漢字文化博大精深,,延續(xù)和傳承歷史文化的重要載體之一就是文字。 “nia”姓氏族的村民表示,,仍希望有關(guān)部門幫助解決改回原來(lái)的姓氏,,不能讓這個(gè)字從此就消失了,。史海鉤沉,現(xiàn)在所謂的許多生僻字曾經(jīng)也是常用字,,但隨著使用的人數(shù)越來(lái)越少,,逐漸成為生僻字,但它們的一撇一捺間仍留有歷史的余溫,,一橫一豎下仍可見(jiàn)文明的印記,。因此,對(duì)待生僻姓氏千萬(wàn)不能一改了之,,否則該漢字背后的歷史文化將日漸消亡,、不復(fù)存在。生僻字也是漢字的重要組成部分,,在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中,,也曾熠熠生輝,不論是從保障群眾的合法權(quán)益來(lái)看,,還是從傳承保護(hù)傳統(tǒng)漢字文化來(lái)看,,都應(yīng)審慎對(duì)待生僻姓氏改姓問(wèn)題。

生僻字“罕用”,,卻并非“不用”,,如何在信息化和數(shù)字化的今天破解生僻字生存困境是需要直面解決的問(wèn)題。一方面,,有關(guān)部門要聯(lián)合起來(lái)主動(dòng)作為,,優(yōu)化漢字編碼,建立生僻字字庫(kù),,收錄到現(xiàn)代漢語(yǔ)信息系統(tǒng),,完善與輸入法和操作系統(tǒng)的適配度,推動(dòng)生僻字的數(shù)字化進(jìn)程,;另一方面,,還需要社會(huì)各界和群眾共同攜手,遇到無(wú)法在電腦鍵盤上敲出的生僻字時(shí),,積極與相關(guān)部門取得聯(lián)系,,打破“生僻字羞恥”,如實(shí)反映情況,,盡力尋求幫助,。

生僻姓氏不能一改了之,同樣,,生僻字也不能放任其消亡,,唯有打通生僻字的“數(shù)字化軌道”,推動(dòng)形成尊重保護(hù)生僻字的社會(huì)共識(shí),,方能賡續(xù)家族文脈,、傳承漢字文明,。(宜都市聶家河鎮(zhèn)鳳凰池村 方海燕)