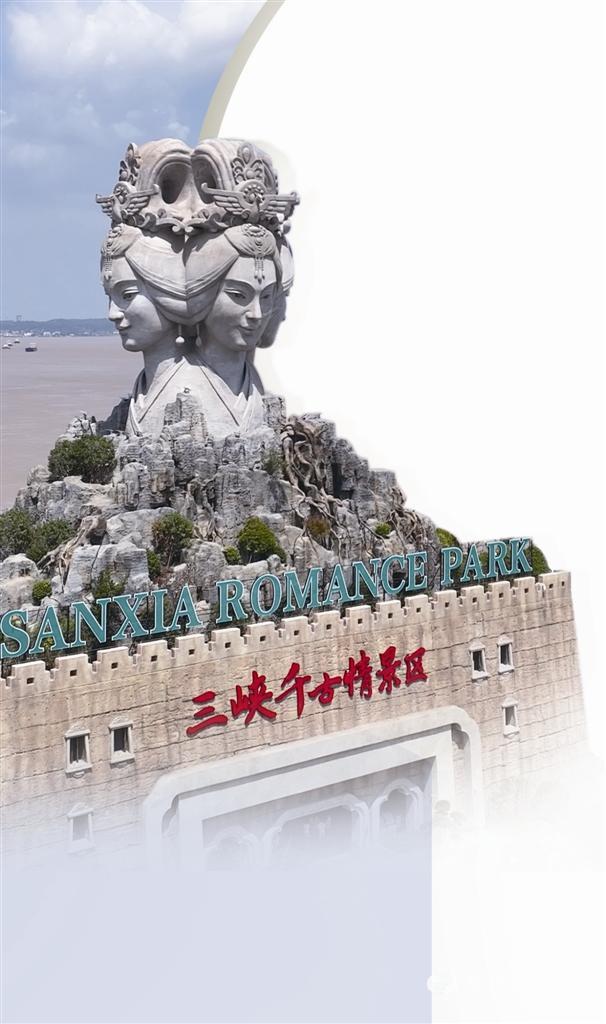

三峽千古情景區(qū)

《三峽千古情》劇照 三峽千古情景區(qū)供圖

《三峽千古情》劇照 三峽千古情景區(qū)供圖

車溪民俗風(fēng)景區(qū)《夢回車溪》演藝秀

伍家崗長江大橋江景

西陵峽口

三峽日報記者 劉祚華 韓婧雯 許正宇 劉昆

長江文化是中華民族的代表性符號和中華文明的標(biāo)志性象征,,蘊(yùn)含著豐富的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,。宜昌,,古稱夷陵,地處長江上中游交匯之處,,因“水至此而夷,、山至此而陵”得名,。

眼下正是暑期游高峰,宜昌各大景區(qū)依托長江文化創(chuàng)新開發(fā)旅游項(xiàng)目,,將歷史文化故事和地域風(fēng)土民俗融入舞臺劇,、山水秀等實(shí)景演出,讓游客在暢游山水的同時,,通過沉浸式體驗(yàn),,感悟長江文化的深刻內(nèi)涵與靈魂根脈,,讓文化資源從古而來,、向新而生,在文旅融合中煥發(fā)新生機(jī),、傳承新發(fā)展,。

如何著力講好新時代長江文化故事,在保護(hù)傳承中不斷挖掘長江文化內(nèi)涵,,讓靜態(tài)的長江文化“活”起來,、“火”起來?近日,,記者來到三峽千古情,、車溪等景區(qū),探尋宜昌山水“火”與“活”的文化底蘊(yùn)和創(chuàng)新之路,。

傳統(tǒng)與現(xiàn)代的“審美疊加”

7月26日,,位于宜都的三峽千古情景區(qū)火爆開業(yè)。在這里,,游客不僅可以觀賞長江與清江兩江交匯涇渭分明的自然景觀,,一場以長江三峽文化為背景的大型歌舞劇《三峽千古情》,更是利用高科技打破虛實(shí)界限,,以山水為詩,,以文化為卷,用現(xiàn)代舞美講述傳統(tǒng)文化故事,,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)與現(xiàn)代的“審美疊加”,。

當(dāng)三峽之水從舞臺上傾瀉而下,大禹開江,、屈原問天,、長坂雄風(fēng)、昭君和親等長江流域璀璨的歷史文化故事,,在大型線陣,、3D威亞、全彩投影,、智能數(shù)字化控制系統(tǒng)等高科技手段的輔助下接連上演,。當(dāng)“趙子龍”身騎駿馬,、手握銀槍從觀眾席中奔馳而來,“昭君”身披紅袍,、懷抱琵琶緩緩降落至舞臺中央,,“屈原”手持筆墨在星空幕布下飛揚(yáng)問天,傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代舞美技術(shù)完美融合,,仿佛帶領(lǐng)觀眾跟隨情景穿越時空,,沉浸式感受長江文化波瀾壯闊的歷史篇章,觀眾席間爆發(fā)出持續(xù)的驚呼聲和鼓掌聲,。

“我覺得挺震撼的,,感覺對宜都和宜昌的三峽文化,有了一段非常清晰的脈絡(luò),,從大禹治水,,到長坂坡、昭君出塞這些故事,,我們原來沒有這么集中地放在一起了解,。而且整個舞美效果,也讓人感受到了濃濃的藝術(shù)氛圍,?!庇慰蜅顫嵲诳赐暄莩龊笙蛴浾弑硎荆龑3腾s在開園第一天來嘗鮮,,演出效果讓她十分驚喜,,準(zhǔn)備近期帶著朋友再來二刷演出。

《三峽千古情》這一文化力作由湖北交投,、宜都市人民政府,、宋城演藝聯(lián)合打造,作為全國第13個“千古情”項(xiàng)目,,其規(guī)模超過廣州“千古情”,,是“千古情”系列的集大成之作。湖北交投集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,,宜昌區(qū)位優(yōu)勢明顯,、文化底蘊(yùn)深厚、自然資源豐富,,湖北交投集團(tuán)作為宜昌的金牌“城市合伙人”,,目前在宜投資總額已超千億元。作為政企合作的“匠心巨作”,,《三峽千古情》有望成為湖北文化和旅游新時代融合發(fā)展的全新品牌IP,,成為長江黃金旅游帶上的重要節(jié)點(diǎn)。

開票不到24小時,預(yù)售超10萬份,?!度龒{千古情》的熱度正在不斷攀升,8月3日,、4日兩天,,更是一天連演8場,場場爆滿,,各大OTA平臺,、旅行社的數(shù)據(jù)顯示,“千古情”已經(jīng)成為宜昌暑期的“爆款”,,宜昌城市人氣指數(shù)直線飆升,。

《三峽千古情》的火爆出圈再次說明,中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化只有“活起來”,,才能“火起來”,。舞臺劇憑借悠久的“文化積淀”和壯麗的“山河美景”,演活了“文旅共生”大篇章,,在以文鑄魂中精雕歷史脈絡(luò),用一場視覺與心靈的盛宴,,喚醒沉睡的文化記憶,,讓演藝成為人們感悟中華文化、增強(qiáng)文化自信的過程,,走出了一條獨(dú)具宜昌本土特色的文旅融合發(fā)展之路,。

守正與創(chuàng)新的“雙重加持”

一江碧水,兩岸青山,,長江在宜昌蜿蜒流淌200多公里,,不僅孕育了輝煌燦爛的峽江文化,更沉淀了獨(dú)具地域特色的土家民俗,。在宜昌各大景區(qū),,土家民俗表演、非遺傳承展示,,正在借助山水燈光秀和沉浸式體驗(yàn)創(chuàng)新上線,,為燦爛古樸的土家文化創(chuàng)造出別樣的觀感體驗(yàn)和敘事縱深。

位于五峰土家族自治縣的柴埠溪景區(qū),,擁有高達(dá)82%的森林覆蓋率和平均22℃的宜人氣溫,。景區(qū)在盛夏時節(jié)推出22℃進(jìn)山計(jì)劃,游客在這里不僅可與自然相擁,,還能邂逅土家非遺文化,。

當(dāng)悠揚(yáng)婉轉(zhuǎn)的南曲和土家打溜子的音符在山間跳躍碰撞,游客不僅能從中感受到非遺傳承人的熱愛與堅(jiān)守,,還有機(jī)會在傳承人的引導(dǎo)下,,親自體驗(yàn)一番,;在繡樓觀景平臺,以五峰日常茶事為素材,,創(chuàng)新演繹的民族特色舞蹈《茶操》成為亮點(diǎn),;為了讓游客的體驗(yàn)感更豐富,景區(qū)還特別設(shè)置了“土家服飾體驗(yàn)點(diǎn)”,,換上全手工的西蘭卡普,,搭配精美的民族裝飾,游客搖身一變成為土家阿妹,、阿哥,,與當(dāng)?shù)卮迕褚黄饑艋鸪懲良疑礁瑁饠[手舞,,突破傳統(tǒng)旅游的“觀看模式”,,感受全新的“體驗(yàn)?zāi)J健保诨咏涣髦衅肺对鷳B(tài)的土家風(fēng)情,,傳承,、發(fā)揚(yáng)土家文化。

當(dāng)夜幕降臨,,在位于點(diǎn)軍區(qū)的車溪民俗風(fēng)景區(qū)內(nèi),,大型行浸式山水夜游演藝秀《夢回車溪》上演,創(chuàng)新性地利用光影科技,,將土家民俗表演搬到了風(fēng)景秀麗的山水間和古色古香的建筑里,,霓虹閃爍間,游客仿若置身畫作之中,。

在山間崖壁上,,以山水為卷,以光影為筆,,震撼描繪土家人對混沌世界的神奇想象,;在車溪老街上,有榨油打鐵的鏗鏘之聲,,也有土家南曲的婉轉(zhuǎn)之音,,阿哥阿妹在吊腳樓里對唱情歌,演繹土家先祖浪漫逍遙的愛情故事和漁樵耕讀的農(nóng)耕民俗文化,;風(fēng)雨橋上,,月老賜福戲用新穎的說唱方式,講述土家婚戀趣事,;大氣磅礴的十里紅妝,,更是展現(xiàn)了土家婚禮的盛大喜慶。游客沿著溪谷步移景異,在沉浸式演繹中,,感受融入傳統(tǒng)文化的時代價值,,領(lǐng)悟堅(jiān)持守正創(chuàng)新的融合創(chuàng)作,讓長江流域的文化底蘊(yùn)與歷史記憶熠熠生輝,。

“以山巖為畫布來做投影,,這點(diǎn)非常新穎,在其他地方?jīng)]見過,,我非常喜歡,。演出的方式非常生動,讓觀眾很有參與感地來了解這些文化,,對于文化推廣非常有效,。”廣西游客付金君和朋友是第一次來到宜昌,,她告訴記者,,這場前所未有的行浸式體驗(yàn)之旅,讓她第一次深刻體會了土家文化的浪漫與神秘,,感受到獨(dú)特的民族精神和豐富的文化內(nèi)涵,。

車溪民俗風(fēng)景區(qū)負(fù)責(zé)人表示,民俗文化的傳承與發(fā)揚(yáng),,需要守正與創(chuàng)新的“雙重加持”,,既要守住土家文化的靈魂與根脈,又要摒棄枯燥的居高臨下的話語方式,,采用公眾喜聞樂見的創(chuàng)新表達(dá),傳承并講好文化故事,。

話語與敘事的“雙重轉(zhuǎn)化”

萬里長江自青藏高原滾滾而下,,向東海奔去,浩浩蕩蕩6300余公里,,孕育了多彩的中華文化,。如何才能做好長江文化的保護(hù)傳承弘揚(yáng)?長江流域的各省市區(qū)都有著獨(dú)特的實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn),。

7月25日至26日,,由長江文化促進(jìn)會、湖北省文化和旅游廳聯(lián)合主辦的新時代長江文化保護(hù)傳承弘揚(yáng)學(xué)習(xí)研討班在我市三峽壩區(qū)開班,,研討班深度聚焦國家《長江文化保護(hù)傳承弘揚(yáng)規(guī)劃》的落地實(shí)施,,進(jìn)一步深化思想認(rèn)識、凝聚發(fā)展共識,、交流學(xué)習(xí)收獲,。

長江文化促進(jìn)會理論與政策研究專業(yè)委員會副主任、南京市社會科學(xué)院院長曹勁松在接受記者采訪時說道,宜昌在山水旅游中,,傳承長江文化,,打造爆款出圈文旅產(chǎn)品的創(chuàng)新嘗試值得推廣。他認(rèn)為:“長江文化作為一個流域的文化,,既有統(tǒng)一性,,同時也有地域性,怎樣在挖掘中華文明的歷史淵源過程中,,既把統(tǒng)一性講好,,同時又把豐富性講好,融地方文化的豐富性于統(tǒng)一性當(dāng)中,,是研究長江文化內(nèi)涵非常重要的方向,。宜昌將長江文化與當(dāng)?shù)厝宋臍v史、自然資源有機(jī)結(jié)合在一起,,實(shí)現(xiàn)了文旅融合的創(chuàng)新性發(fā)展,。通過舞臺劇也好,通過景區(qū)的集中呈現(xiàn)也好,,實(shí)際上是把過去相對零散,、分散的文化記憶片段,整合到一個新的藝術(shù)形式當(dāng)中,,去吸引人,、感染人、打動人,,才能更好地傳承和發(fā)展我們的長江文化,。”

本版圖片除署名外,,由三峽日報記者 劉昆 攝